22 Feb 2021

22 Feb 2021

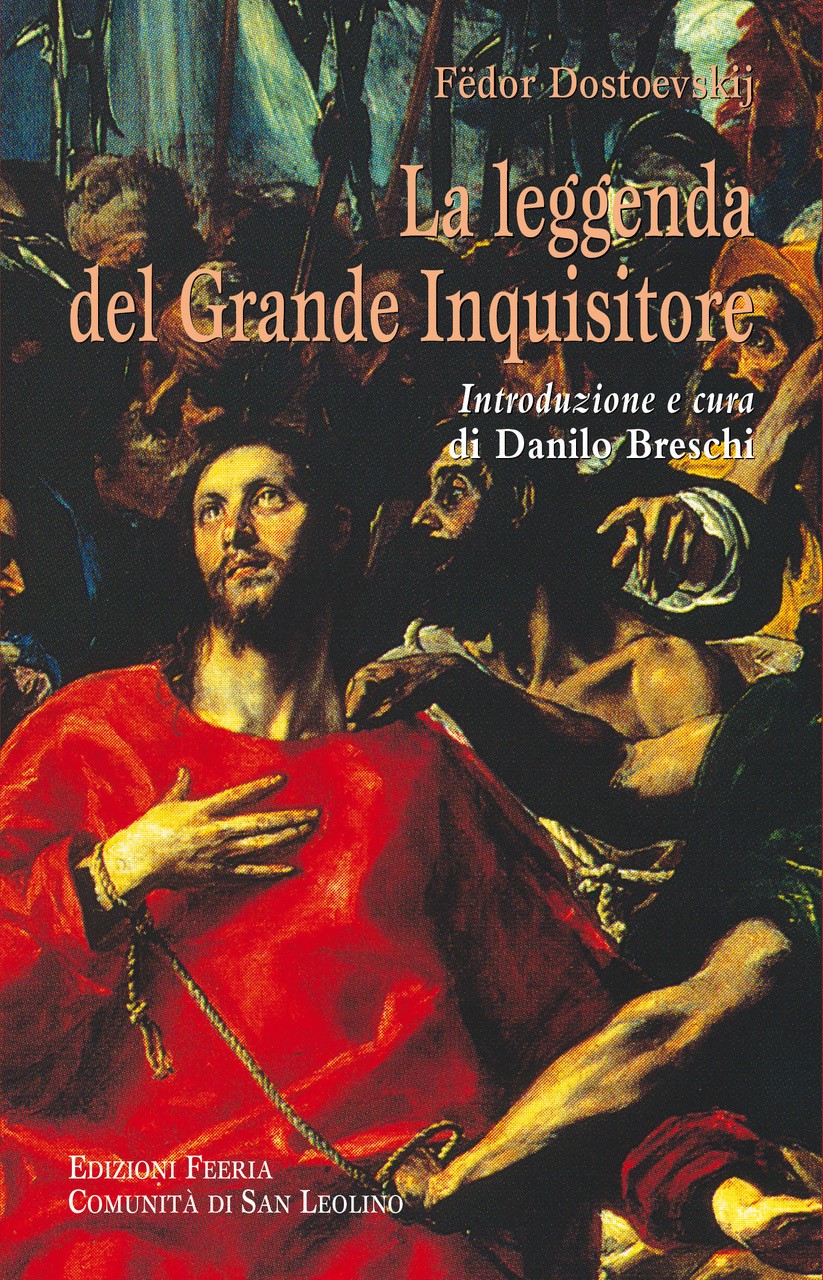

Dostoevskij e la leggenda del grande inquisitore

L’esperimento di Milgram ha messo in mostra come gli uomini accondiscendano remissivamente al sistema dell’autorità, anche quando si tratta di assumere scelte poco etiche. Quando le persone obbediscono all’autorità, arrivando persino ad attuare condotte discutibili dal punto di vista etico e morale, la domanda che sorge spontanea è “perché?”. Dostoevskij si è posto il medesimo quesito scrivendo la leggenda de “Il Grande Inquisitore”, un capolavoro della letteratura universale all’interno del romanzo “I fratelli Karamazov”.

L’azione del poema è ambientata in Spagna, a Siviglia nel XIV secolo, nel periodo più tremendo della Santa Inquisizione. Per garantire la continuità della religione unica, in gloria di Dio, ogni giorno gli eretici sono consegnati alle fiamme sulla pubblica piazza ma quella sera improvvisamente compare un uomo che sembra essere Gesù Cristo. Attratta da una curiosità irresistibile, la gente si accalca intorno, lo osanna e lui benedice tutti emanando una forza risanatrice. Un vecchio cieco implora: “Signore, guariscimi cosicché possa vederti!” e il cieco vede. Nel frattempo, sul sagrato della cattedrale di Siviglia si sta volgendo un funerale: in una piccola bara bianca giace il corpo di una ragazzina. La madre della defunta, in preda a disperazione, urla: “Se sei Tu, resuscita la mia creatura!”. La processione si ferma, Egli pronuncia piano “Talitha kumi (è un’espressione in aramaico parlato da Gesù nel Vangelo di Marco che significa: “Fanciulla, alzati) e la fanciulla si leva dalla bara. Non v’è più alcun dubbio che si tratta della venuta di Gesù Cristo. Proprio in quel momento, tra le urla e i singhiozzi della gente, un vecchio sui novant’anni, alto, dinoccolato, dagli occhi incavati, attraversa la piazza: è il Grande Inquisitore in persona. Impaurito da un suo ritorno, l’Inquisitore fa imprigionare l’uomo.

Comincia così, in una prigione buia, il monologo in cui il vecchio accusa Gesù di essere tornato sulla terra a rovinare i suoi piani e a mettere in pericolo il suo progetto di pacifica convivenza tra gli uomini. Cristo non pronuncerà neanche una parola ed è l’Inquisitore a esporre la propria visione del mondo e al contempo quella opposta, di Gesù appunto. Reo di aver fatto dono agli uomini del libero arbitrio, Gesù, avrebbe voluto far emergere negli esseri umani la facoltà di scelta, cosa che, agli occhi dell’Inquisitore, non sono in grado di esercitare. Secondo l’Inquisitore, infatti, la maggioranza della gente manca della profondità di saper scegliere la cosa giusta e per questo la loro vita necessita di essere gestita. Nell’incapacità di scegliere tra il bene e il male, gli uomini sono rassegnati ad essere condotti come un gregge, delegando ad altri le decisioni per disporre di una vita più tranquilla e in un certo senso rinunciando alla propria libertà per essere felici. Scegliere liberamente è una questione che tormenta e per questo gli uomini cercano qualcuno che lo faccia per loro e che li sottragga dall’angoscia di prendere decisioni (purché rimanga l’illusione che siano loro a scegliere da sé).

Gli argomenti centrali affrontati sono quelli che tormentano l’animo umano fin dalle origini dell’uomo: libertà, libero arbitrio e la capacità di scegliere tra bene e male. Dal monologo emerge un affresco sul genere umano assolutamente negativo: le persone sono inette, indecise, deboli, incomplete. Se per libertà s’intende la capacità di discernere tra bene e male e al contempo di prendere decisioni in maniera autonoma, allora l’uomo non è libero, perché necessita -per sua natura – di dipendere da qualcuno che faccia le sue veci.

Il rapporto è come quello che un bambino ha con la propria madre: lei lo premia se fa bene, lo punisce se sbaglia, se si comporta in maniera corretta gli fornisce protezione ma se non obbedisce, fa uso della forza. In tutta la sua nudità, come un bambino, l’uomo non è capace di gestirsi autonomamente ma ha bisogno che qualcuno lo governi. Non a caso, se posto davanti a una scelta, nell’indecisione di sapere cosa è meglio per sé, emerge puro questo limite e ciò lo rende profondamente infelice. Allora, forse, è proprio in questo che consiste la felicità: nel sottrarsi alla scelta.

La difficoltà di scelta è un tema ancora molto attuale: scegliere non è un’impresa facile e la vita nella sua complessità è sprovvista di un vademecum sempre valido per ogni circostanza. Capire quale possa essere la scelta più consona ad ogni contesto è una questione che costa fatica, può suscitare ansia, generare dubbi ed esporre ad errori di valutazione. Queste sono le ragioni per cui la maggioranza delle persone – come sostiene il Grande Inquisitore – ha bisogno di qualcuno che lo faccia per loro. La religione e alcune forme di governo in questo senso hanno dato agli uomini qualcosa in cui credere e la possibilità di vivere felici, soprattutto se c’è qualcun altro a fare scelte al posto loro. Non è un caso che se è l’autorità di una Chiesa o uno Stato a determinare l’organizzazione sociale degli altri, la gente è più contenta perché non ha bisogno di pensare alla liceità del proprio agire. La Storia è testimone di questa forma di esercizio del potere: la gente accetta la disfatta del proprio pensiero e della propria autonomia perché è più facile se sono gli altri a pensare per noi. Inoltre, andare incontro a delle scelte costa fatica e si sa che non c’è niente di più faticoso della libertà.

In tutto questo c’è un paradosso drammatico: “vogliamo liberarci dalla libertà”, “meno liberi siamo, meglio stiamo”, “più decidono gli altri, più siamo felici”. Con questo racconto, Dostoevskij non ha voluto parlarci di fede o di politica: la storia fa riflettere da una parte se abbiamo un libero arbitrio e il diritto alla capacità di scegliere; dall’altra parte, invece, fa riflettere sullo schema del potere di chi pensa che la massa non abbia gli strumenti per giudicare e per scegliere.

Il Grande Inquisitore rappresenta ancora oggi una metafora della modernità, anche se non corrisponde più a un essere identificabile con una persona. Con la globalizzazione, dove i confini si sono fatti più labili e spersonalizzanti, i cittadini si sono trasformati in semplici consumatori. Il Grande Inquisitore, quindi, si nasconde dietro il concetto di mercato e di mass media che influenzano enormemente le nostre scelte e con esse anche i nostri stili di vita. È il Grande Inquisitore moderno a stabilire cosa comprare, dove andare in vacanza o cosa indossare, e ciò che ne consegue è l’emarginazione di chi non si adegua a queste prescrizioni indirette. Ma l’uomo non vuole sentirsi escluso, ama essere un tutt’uno e in questo somiglia molto al consumatore che, al supermercato, per la paura di scegliere, si lascia guidare dalla moltitudine così come un gregge è condotto dal pastore.

I media sono abili strumenti finalizzati al formare un pensiero superficiale e poco riflessivo, dove la banalità dei luoghi comuni è costantemente veicolata alla massa attraverso la divinizzazione di oggetti e modelli di culto futili e sterili che impediscono ai cittadini di sviluppare un loro senso critico. Allo stesso modo agisce la tecnologia. Siamo portati a pensare che essere connessi in rete ci abbia reso in qualche misura la vita più facile ma la tecnologia serve all’uomo per vivere, non lo rende libero. La tendenza all’essere sempre connessi influenza enormemente i nostri comportamenti. Siamo soggiogati a una dinamica persuasiva, nel senso che il mondo virtuale è in grado di influenzare, se non addirittura determinare, idee e comportamenti così da penetrare nella vita degli individui, nelle loro relazioni, nel mondo. Questa connessione globale dà l’apparenza di esercitare più facilmente il nostro libero arbitrio all’interno di una bolla virtuale che somiglia molto all’illusione che il Grande Inquisitore vendeva agli uomini. Ciò va a sostituirsi alla vita reale e alle diverse versioni sul mondo.

Tutt’altra faccenda è la libertà che non è facile esercitare: essa necessita di una conoscenza che va costantemente conquistata e impone la difficoltà del sapersi orientare nel mondo con la propria testa. Dietro a chi vuole essere consapevole di sé, si nasconde una grande educazione alla conoscenza, che dà l’autonomia intellettuale necessaria per far fronte a scelte autonome. I mezzi di comunicazione di massa oggi più che mai fanno da vicario ed hanno cambiato il comportamento degli esseri umani, che ancora una volta sono invitati a scegliere la strada più facile e più lontana dall’autoaffermazione per risollevarsi dalla loro condizione esistenziale, senza sapere che tutto ciò è solo una chimera.

E poiché è difficile sopportare la dura realtà della propria esistenza, pochi resistono alla fatica della conoscenza e si asservono alle leggi del Grande Inquisitore.

In copertina: Ilja Repin, Le tentazioni di Cristo, 1900 ca.

22 Dic 2020

22 Dic 2020

L’esecrazione del grasso

Essere grassi è, in un certo senso, come essere ammalati oppure vecchi: in parole povere tagliati fuori. Non puoi rendertene conto finchè, grasso, non lo diventi davvero. E forse, visti gli innumerevoli lockdown, più di qualcuno ha sviluppato, per solidarietà, un po’ più di empatia verso questi corpi non allineati. Meno di due secoli fa eravamo circondati da girovita traboccanti, Veneri più larghe che alte, puttini rubicondi, santi piuttosto in carne: tutto svanito. Le immagini di cui ci circondiamo, le icone del desiderabile, sono uomini e donne con corpi sodi, addomi scolpiti e percentuali di massa grassa ridotta al minimo. Insomma, il corpo oggi attraverso il peso si è trasformato in un attributo morale che genera disagio e vergogna.

Le più recenti ricerche, ci confermano che nel mondo moderno, si desidera essere più magri, più “in forma”. I risultati affermano che si è anche attratti da potenziali partner “normopeso”, quelli che, in epoca vittoriana, non avrebbero fatto faville e che a Napoli sarebbero considerati “senza sostanza”. Sarà anche per questo che oggi si aspira ad avere un corpo tonico e in forma per non essere considerati “merce scaduta” e “fuori mercato”, perché essere grassi oggi è divenuto una vera e propria fonte di vergogna e di imbarazzo. Chi è grasso, o anche solo sovrappeso, porta uno stigma difficile da evitare e da sopportare che tentiamo il più possibile di eliminare attraverso un’attività fisica al limite dell’ossessione e attenzione all’alimentazione.

Ciò apre il varco di quel diffuso sentore emotivo dell’incapacità di stare a dieta, sentirsi guardiani del proprio girovita e decidere il tutto per tutto per modificare quell’immagine corporea intrisa di significati sociali che ci squalificano fino all’indesiderabile. Si entra in un gioco di specchi deformanti dove non si sa se la responsabilità della propria percezione siano gli occhi con cui siamo noi a guardarci o ci guardano gli altri – inconsapevoli essere la stessa cosa.

Ma lo sdegno per le persone grasse, non si esaurisce qui e non si può certo spiegare solo con l’ossessione per la salute. Ha piuttosto a che fare con il significato attribuito al grasso che si è trasformato in attributo morale dell’uniformarsi a quest’unico valore estetico-esistenziale. Essere grassi infatti non è solamente solo un fatto estetico (oltre medico se portato all’estremo di cui non ci occuperemo in questa sede). Appare agli altri come indicatore di un “difetto di costituzione” ma soprattutto di una vita mal spesa nell’accidia e nella cupidigia. Ciò autorizzerebbe gli esenti a far prediche di ogni tipo, facendo annegare nella più vergognosa colpa il mal capitato sotto tiro.

La moralizzazione dell’essere grassi (tralasciando l’ipocrisia delle modelle curvy, false grasse dalla taglia 42 con un abbondante décolleté) è peggiorata con la dittatura della salute a tutti i costi, dove per essere socialmente attraenti è fondamentale avere uno stile di vita “healty”: pochi grassi, pochi zuccheri e tanta attività fisica per corpi tonici e snelli, l’emblema della desiderabilità sociale. Una visione che viene sostenuta e aggravata anche dal salutismo alimentare imperante, dal culto crescente verso il cibo bio, veg, privo di qualsiasi sostanza industriale nociva. Una concezione che tende ancor di più, appunto, a giudicare chi, nonostante il cibo “benefico” in circolazione, si ostini a mangiare “male” e di riflesso, sia colpevolmente fuori forma. Una “forma “stabilita da chi? E chi definisce chi è “fuori”?

Non accettare un corpo diverso è il rifiuto della realtà, del mondo, è orrore della vita e dei suoi limiti. E’ l’illusione di sopravvivere alla vita rinunciando a viverla perché ci si sottrae e essere se stessi per volontà di essere gli altri. E’ il rifiuto della varietà rifuggita in una surreale esistenza asettica che rincorre il mito dell’uguaglianza. Fuori dall’età che avanza e fuori dai canoni del corpo, equivale essere fuori dal mondo. L’odore di essere troppo umani -con tutti i suoi limiti, puzza di volgarità e primitivo- accezione non conforme a quest’epoca di “moderna bellezza”. E’ una condizione mentale, questa, diffusa tra chi, pensando di migliorarsi, vuol modificare la sua vita e allontanarsi dalla finitezza, da se stesso. Come? Chirurgie, pillole e lifting, diete e radicali modifiche del proprio look, perchè chi soffre la propria identità, si sottrae al carcere del proprio corpo.

Ecco che allora le tecnologie della salute e della bellezza crescono a dismisura insieme alle palestre di fitness come opportunità per plasmare il corpo sull’onda della moda del momento. Il corpo diventa un progetto: un oggetto che può essere trasformato e le imperfezioni eliminate rivolgendosi al chirurgo nel disperato tentativo di esercitare sugli altri un’attenzione e un’accettazione di cui siamo dipendenti. “Sarò come tu mi vuoi” è il nuovo imperativo etico prima che estetico, un traguardo doveroso da raggiungere che fa sentire alla moda, belli come divi, tonici come body builder, a garanzia di una sicurezza sociale da esibire in pubblico senza timidezze.

Grazie al business delle diete, esercizi ginnici, massaggi, e interventi mirati di chirurgia estetica, non modificare il proprio corpo secondo i modelli vigenti diventa una colpa. Il “grasso” e il “fuori moda” sono i nuovi nemici da combattere per non incontrare la disapprovazione sociale. Paradossalmente riconoscere di essersi fatti un “ritocchino”, rimodellato e rassodato alcune parti del corpo e frequentare con costanza le palestre per combattere i chili di troppo sono argomentazioni sostenute dall’“aver fatto il proprio dovere” per essere accettati – ergo avere successo.

Ma ora siamo giunti a conclusione e so che mi chiedete un po’ di ottimismo, una pausa rincuorante dai toni inquisitori di quell’infelice equazione che livella il “Grasso” al “Brutto” inteso come contrapposizione al “Bello”. Un Bello inteso come ripetizione e riproduzione seriale ma soprattutto inteso come omologazione, monotonia, uniformità. La vera bellezza invece prospera nella specificità, nell’irripetibilità, nella varietà delle forme. L’uniforme invece è ripetizione infinita, catena di montaggio, primato della noia. Se le cose stanno così, pensate a quanta fortuna si possiede ad “essere brutti” con tutte le sue fantasiose declinazioni.

19 Nov 2020

19 Nov 2020

Breve storia della rivoluzione della psicoterapia

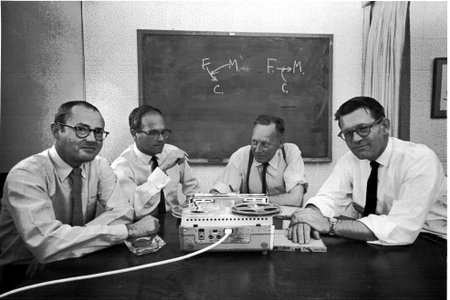

Siamo a Palo Alto al Mental Research Institute nei primi anni 60 ed è lì che fu dato avvio alla rivoluzione della psicoterapia “classica”. L’idea fondamentale fu che, invece di capire le cause di un disturbo, si poteva agire sul paziente in modo creativo, ottenendo, per retroazione, un cambiamento. Si trattava dunque di saltare a piè pari indagini e spiegazioni per rivolgersi direttamente alla sfera emotiva del soggetto, anche usando tecniche come l’ipnosi. In breve, invece di interessarsi dell’origine storica individuale dei problemi psichici, la psicoterapia breve interviene sui sintomi, per trattarli attraverso una focalizzazione dell’intervento terapeutico sui problemi relazionali mostrati dal soggetto, tramite un’attenzione sui processi del “qui ed ora” e sui paradossi logici di auto-sostentamento della sintomatologia stessa. Il fatto di sbarazzarsi della pesante tradizione freudiana e proporre ai pazienti compiti spesso grotteschi e paradossali potrà far sorridere ma non è cosa da poco conto se tra i precursori troviamo gente del calibro di Gregory Bateson e Paul Watzlawick (massimo studioso della pragmatica della comunicazione umana, delle teorie del cambiamento, del costruttivismo radicale e della teoria breve).

Sembrerà azzardato e sovversivo ma essi adottavano sofisticati modelli di tipo logico-matematico, in fondo erano i tempi della cibernetica. Stando a questo approccio, piuttosto che indagare le cause sociologiche e psicologiche di un problema, ci si dovrebbe focalizzare sulla messa in pratica di prescrizioni che siano in grado di metterlo per così dire “fuori gioco”. Per questi psicologi rivoluzionari, il cambiamento avviene quando il paziente riesce a “saltar fuori” dalla logica del suo abituale comportamento, cioè, in parole povere, dal suo usuale schema di pensiero. Il terapeuta non deve far altro che provocare (spesso letteralmente) questo salto, in poche sedute, senza tanti preamboli. Se vogliamo applicare una strategia di questo genere a un problema, dobbiamo dunque chiederci quali “provocazioni” possano funzionare perché la persona sia indotta ad uscire dal riverberarsi del consueto schema mentale che, di fatto, è il problema.

Tecnicamente questo concetto si chiama prescrizione del sintomo. Si tratterebbe ad esempio di dire al paziente di mettere deliberatamente in atto il comportamento cui vorrebbe disfarsene (il problema appunto). Qualora, saltando di livello logico, il comportamento problematico diventasse un rituale, il paziente- prima o poi -abbandonerebbe il suo comportamento o comunque lo ristrutturerebbe. Non dimentichiamo che paradosso: dal greco “paràdoxos” è composto da “parà” che significa “contro” e “doxa” che significa “opinione” vale a dire una logica non ordinaria che non prevede un unico significato ma ne fa intendere diversi. Per capire meglio questo “corto-circuito” pensiamo alla commedia più famosa di Rostand. In una famosa scena del Cyrano, il nasuto spadaccino, nonché finissimo poeta, risponde a chi lo aveva schernito, in maniera paradossale, spiazzando colui che l’aveva ingiuriato. Egli elenca al suo detrattore numerosi esempi di come avrebbe potuto offenderlo meglio se solo avesse avuto più fantasia. Il bersaglio dell’offesa dunque si auto-ferisce in modo poetico, provocando un cortocircuito logico che manda in frantumi il proposito dello schernitore e tramite poesia trasformando addirittura l’offesa in motivo d’orgoglio. Intervento geniale e al contempo efficace.

L’MRI ha sempre attirato professionisti da tutto il pianeta che sono giunti e tuttora giungono a Palo Alto per studiare ed essere in grado di utilizzare il modello di terapia breve sviluppato dall’Istituto. Questo innovativo modo di intendere la psicoterapia ha formato parecchie migliaia di professionisti nella teoria e nella pratica della terapia breve e della terapia familiare, comportando una vera e propria rivoluzione all’interno del mondo della “salute mentale”. La teorizzazione della Scuola di Palo Alto ha poi avuto applicazione psicoterapeutica in terapie come quella interazionista, strategica e non per ultima l’ipnosi per la comunicazione suggestiva. E la pratica non si esime dalla una conoscenza dell’epistemologia di riferimento, affinamento costante della tecnica – talvolta in maniera chirurgica, senza mai dimenticare che siamo sistemi umani e che anche di vicinanza umana c’è disperato bisogno.

Nella foto in ordine da sinistra John Weakland, William Fry, Gregory Bateson, Jay Haley.

30 Ott 2020

30 Ott 2020

Di Piante, di Guerre, di Psicoterapie

Vi siete mai fermati a riflettere sulla vita di una pianta? Sembra una cosa scontata e di poca importanza ma anche le piante nascono, crescono, si sviluppano, devono affrontare nemici e intemperie e la loro esistenza non è sempre tranquilla come potrebbe apparire. Proprio da questa affinità con le nostra vita, è possibile trarre preziosi consigli e suggerimenti per affrontare meglio il proprio percorso. Il mondo botanico ci insegna che ci vuole pazienza, costanza e perseveranza nel far nascere o rinascere una pianta. Che le cose, le persone, i sentimenti finiscono, muoiono, si deteriorano irrimediabilmente e bisogna saperlo accettare: non finisce tutto. Che se dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. Ebbene sì, per le piante il concime e linfa vitale, per la nostra di vita – in senso figurato è qualcosa che, pur sembrando spiacevole e fastidioso, può metterci nelle condizioni di migliorarci e di essere più forti.

Prendersi cura di un giardino significa amare il terreno, estirpare le erbacce, togliere le pietre, seminare, eliminare i parassiti, annaffiare, sapere dove potare e sopratutto fare attenzione al clima. Le piante sono più forti di ogni tentativo di sopraffarle, e silenziosamente ma inesorabilmente, avanzano per il richiamo alla vita. E lo fanno con la pazienza di saper aspettare il ciclo delle stagioni, consapevoli che la primavera è solo una questione di attesa. I giardini offrono uno spazio mentale protetto e silenzioso dove possiamo ascoltare i nostri pensieri e conoscerci meglio. Credo infatti che ogni terapeuta dovrebbe avere un giardino perché il suo mestiere assomiglia a quello del giardiniere: ci vuole pazienza, speranza e amore per la varietà. Per non parlare del fatto che ogni giardino ha le sue peculiarità.

Curare un giardino aiuta a comprendere le interazioni tra gli elementi: il suolo, la temperatura, la mutevolezza delle piante e soprattutto delle stagioni. Aiuta ad aspettare il tempo necessario al seme per iniziare a germogliare, a emettere quei primi filamenti delicatissimi che si trasformeranno in radici sempre più solide. Insegna la speranza, la fiducia, l’attesa nel divenire e accettazione del frutto che verrà. Avere a che fare con le piante è un’interazione che ha molto da insegnarci: la cura di un giardino parla di noi, delle rotture, dell’appassire, del ricomporsi delle parti, della sete e della fertilizzazione. Il giardino è una metafora continua e partecipata: dare acqua alle pianticelle, osservarle, potarle, estirparle, “aspettarle” e così via. Come sosteneva qualcuno, dovremmo imparare dalla primavera il rispetto dei tempi, la sua capacità di non forzare, di non mettere fretta, quel suo silenzioso attendere che ognuno fiorisca a modo suo.

Il botanico Stefano Mancuso, dai risultati delle sue ricerche ha scoperto e ha dimostrato, – che le piante sono addirittura intelligenti. Il ricercatore sostiene che siamo culturalmente abituati a mettere l’uomo al centro di tutto senza considerare gli altri esseri viventi. Trascuriamo le piante, che invece sono l’85% della biomassa della Terra. E non capiamo che, con la loro organizzazione diffusa e il loro spirito cooperativo e di grande adattabilità, ci possono dire molto di come stare al mondo. Spessissimo mi capita di usare il giardino come metafora, dove l’uomo è pianta, e ancor prima seme, senza sapere quale fiore in potenza essere e se mai sboccerà. Bisogna conoscere il terreno, renderlo fertile, saper aspettare le stagioni migliori, credere nel rinnovamento.

La psicoterapia, così come l’ipnosi hanno un rapporto stretto con le metafore. Spesso paziente e terapeuta si incontrano nel costruire espressioni o trovare immagini che, per somiglianza o differenza, rimandano ai vissuti affettivi, ai ricordi, alle sensazioni e così via. L’elaborazione di esperienze, per esempio, avviene anche grazie a metafore che i pazienti riescono a esprimere parlando delle proprie percezioni somatiche, delle immagini mentali, dei propri pensieri. Purtroppo oggi con il tempo che stiamo vivendo tutto fa pensare di essere più su un “campo minato” che su “un campo di fiori“. Valutando l’impatto psicologico di ciò che stiamo vivendo, sembra portarci all’uso di metafore belliche che aprono un orizzonte di morte e distruzione. In questi giorni difficili la narrazione dominante richiama soprattuto ad un contenuto di immagini belliche, ma anche di paura portata all’estremo.

E nel frattempo nelle stanze della psicoterapia emergono metafore Altre che ci possono aiutare a esplorare i significati psicologici dell’esperienza attuale. Sono tante le metafore da cui ripartire, a cominciare da questa più verde, che possono dar voce a una narrazione differente e più consona alla natura umana. In un momento come questo, prestare orecchio a suoni di metafore più dolci può restituirci la complessità di quello che siamo. Il giardino come chiave d’accesso alla Psiche, come luogo di tranquillità, di contemplazione, di rilassamento con la sua ricchezza di metafore, è in grado di facilitare la discesa dentro noi stessi e l’apertura verso la nostra più autentica natura.

Aveva ragione il celebre Architetto Veneziano Carlo Scarpa quando diceva:

“Se vuoi essere felice per un’ora, ubriacati.

Se vuoi essere felice per tre giorni, sposati.

Se vuoi essere felice per una settimana,

uccidi un maiale e dai un banchetto.

Se vuoi essere felice per tutta la vita,

fatti un giardino”.

Guardiamo ancora al bello.

09 Ott 2020

09 Ott 2020

Il coraggio di mettersi a nudo – l’altro Freud

Se c’è una un’attività instancabile e inesauribile votata alla ricerca dell’identità – qualsiasi cosa significhi, la pittura è una di queste. Forse sarà anche perché il pittore in questione è Lucian, nipote diretto del più famoso Freud che, forse influenzato dal celebre nonno, ha dedicato la sua vita all’analisi del sè su tela. Questo pittore infatti ha dipinto in maniera ossessiva il suo corpo e il suo volto fino al disfacimento come a simbolo di qualcosa di fragile, effimero: L’identità appunto.

Identità intesa come gioco di specchi, come filtrata dagli sguardi degli altri. Quanto pesa, allora, definirci dagli sguardi degli altri? Nel tentativo di catturare l’essenza di una persona, svincolata dal giudizio degli altri, Freud cominciò a dipingere corpi nudi come presupposto di verità oggettiva. Sorge spontaneo chiedersi se sia possibile estrapolare un oggettività presunta dal corpo nudo sulla vera essenza di un uomo. L’interrogativo poteva essere svelato al compito finale di una scuola di pittura dove era solito chiedere agli allievi di dipingere loro stessi nudi.

Esercizio di coraggio e coerenza con la propria intimità non ancora usurpata dallo sguardo dell’altro o di un se stesso imparziale. Tentativo di oggettivazione della soggettività accessibile solo a chi volesse fare i conti con la verità estetica, spesso brutale – di un corpo imperfetto. Nell’epoca dei selfie e dei filtri, la body-modification, i filler preventivi, della chirurgia estetica, di photoshop, quanto onesti, veritieri sappiamo essere con noi stessi?

I ritratti di Freud sono spietati, di una spiazzante verità che ci obbliga a metterci di fronte con noi stessi, nella nostra nudità, appunto. Scopriremmo, forse, di non essere quasi mai all’altezza di quello che vorremmo essere, di ciò che ci sforziamo di essere. Di ciò che non siamo, quello che credevamo di essere e ci eravamo convinti di essere. Il primo passo, questo – per provare a diventare davvero ciò che ci illudiamo di essere già. Un atto di coraggio e di umiltà nei confronti di noi stessi. Cosa aspettate, quindi, a guardarvi dentro?

25 Set 2020

25 Set 2020

Accorgersi degli Altri

Erich Fromm sosteneva che il rispetto è una forma di amore. Forse è anche vero il contrario: l’amore è questione di rispetto, vale a dire prendersi cura dell’altro, sia esso una persona, una legge o la natura dalla quale siamo circondati.

Rispetto è una parola consumata, che nella ripetizione continua ha perso profondità , ma cosa vuol dire davvero? Si perché rispetto non è un concetto astratto; esso è il frutto di scelte consapevoli e pragmatiche che richiedono grossissime energie interiori. Rispetto deriva dal latino respicere, traducibile letteralmente con “guardare di nuovo”, “guardare indietro”, “considerare”, ma può anche essere inteso con “aver ri-guardo per qualcuno”.

Ma se riflettiamo ancora sull’etimologia possiamo cogliere anche l’astensione dall’esprimere giudizio sugli altri, piuttosto prestargli la dovuta attenzione prima di qualsiasi giudizio. Operazione non possibile senza prima avere interiorizzato l’altro dentro di sé, senza prima averlo visto, senza prima esserci accorti di lui. É la necessità di posizionarsi in una dimensione orizzontale che si erige sulla dignità reciproca tra persone, al di là di posizione sociale e ruolo.

Storicamente il rispetto è stato associato a un’autorità o un potere, qualcosa che fosse esteriore al soggetto, implicando quindi un rapporto di totale asimmetria fra un superiore e un inferiore. Si tratta di una forma di rispetto verticale, dove si riconosce l’autorità. In tale accezione allora, rispetto significa obbedienza o riconoscere la forza dell’avversario. Rispetto non è nemmeno sinonimo di tolleranza, educazione o di stima: abbiamo il dovere di rispettare tutti ma non per forza stimarli.

Il rispetto per come lo stiamo intendendo è quello che si può cogliere solo se dedichiamo tempo per accorgersi degli altri, immuni dai pre-giudizi (semmai cauti formulatori di post-giudizi), appassionati raccoglitori di indizi per tentare l’utopica strada della comprensione di chi si ha di fronte; da come parla, come pensa e, a maggior ragione se non la pensa come noi. Ed è questo l’esercizio del rispetto, la cura e l’attenzione anche dei sentimenti degli altri; il massimo della raffinatezza e dell’eleganza, ahimè fuori moda – che un essere umano possa concede ad un altro. Perché i suoi diritti e i suoi sentimenti valgono quanto i miei e se io rispetto gli altri, rispetto me stesso. Solo allora potremo percorrere la strada per cominciare a sentirci liberi.

24 Lug 2020

24 Lug 2020

Tra genio e follia a vincere è l’Arte

Erich Fromm sosteneva che il rispetto è una forma di amore. Forse è anche vero il contrario: l’amore è questione di rispetto, vale a dire prendersi cura dell’altro, sia esso una persona, una legge o la natura dalla quale siamo circondati. Rispetto è una parola consumata, che nella ripetizione continua ha perso profondità , ma cosa vuol dire davvero? Si perché rispetto non è un concetto astratto; esso è il frutto di scelte consapevoli e pragmatiche che richiedono grossissime energie interiori. Rispetto deriva dal latino respicere, traducibile letteralmente con “guardare di nuovo”, “guardare indietro”, “considerare”, ma può anche essere inteso con “aver ri-guardo per qualcuno”. Ma se riflettiamo ancora sull’etimologia possiamo cogliere anche l’astensione dall’esprimere giudizio sugli altri, piuttosto prestargli la dovuta attenzione prima di qualsiasi giudizio. Operazione non possibile senza prima avere interiorizzato l’altro dentro di sé, senza prima averlo visto, senza prima esserci accorti di lui. É la necessità di posizionarsi in una dimensione orizzontale che si erige sulla dignità reciproca tra persone, al di là di posizione sociale e ruolo.

Storicamente il rispetto è stato associato a un’autorità o un potere, qualcosa che fosse esteriore al soggetto, implicando quindi un rapporto di totale asimmetria fra un superiore e un inferiore. Si tratta di una forma di rispetto verticale, dove si riconosce l’autorità. In tale accezione allora, rispetto significa obbedienza o riconoscere la forza dell’avversario. Rispetto non è nemmeno sinonimo di tolleranza, educazione o di stima: abbiamo il dovere di rispettare tutti ma non per forza stimarli. Il rispetto per come lo stiamo intendendo è quello che si può cogliere solo se dedichiamo tempo per accorgersi degli altri, immuni dai pre-giudizi (semmai cauti formulatori di post-giudizi), appassionati raccoglitori di indizi per tentare l’utopica strada della comprensione di chi si ha di fronte; da come parla, come pensa e, a maggior ragione se non la pensa come noi. Ed è questo l’esercizio del rispetto, la cura e l’attenzione anche dei sentimenti degli altri; il massimo della raffinatezza e dell’eleganza, ahimè fuori moda – che un essere umano possa concede ad un altro. Perché i suoi diritti e i suoi sentimenti valgono quanto i miei e se io rispetto gli altri, rispetto me stesso. Solo allora potremo percorrere la strada per cominciare a sentirci liberi.

Non sempre il talento è coniugato all’equilibrio personale. Anzi, la storia dell’arte e della scienza è piena di ingegni capaci di produrre opere straordinarie per lo sviluppo della civiltà, ma anche portatori di severi disturbi psicologici o psichiatrici. Per citarne alcuni, il sommo poeta Torquato Tasso fu rinchiuso per sette anni nei sotterranei dell’Ospedale Sant’Anna di Ferrara – nella parte dedicata ai malati di mente a causa dei suoi eccessi d’ira. Ma anche Foscolo, Byron furono vittime delle malinconie più nere. La lista è lunga, ad essi si aggiungono matematici la cui storia è già stata trattata in altri articoli. Mi riferisco a quel genio di Alan Turing (vedi l’articolo “Il matematico che voleva essere Biancaneve”), padre dell’informatica e creatore della macchina in grado di decriptare messaggi in codice dell’”Enigma” nazista della seconda guerra mondiale. Perseguitato per la sua omosessualità, si diede alla stessa morte della sua eroina Disney preferita. Ma la logica matematica fa da capolino quando si tratta di sofferenza psicologica. Godel, ritenuto uno dei più grandi logici matematici, noto soprattutto per i suoi lavori sull’incompletezza delle teorie matematiche, morì di anoressia. Il noto pensatore, ritenuto insieme ad Aristotele uno dei più grandi logici che la storia abbia conosciuto, aveva la convinzione che qualcuno lo volesse avvelenare. Ciò gli impedì non poche trasferte all’estero. Arrivò addirittura ad assoldare un assaggiatrice e persino la moglie fu obbligata a tale pratica. Gli assaggi non bastarono ad arrestare il processo costante di denutrizione che lo portò a pesare 29 chili quando morì.

Non possiamo non ricordare Ludwig Wittgenstein: umorale, introverso, forse malato di una qualche forma di autismo, era schiavo delle sue fobie. Famoso per i suoi comportamenti bizzarri come lavare i piatti nella vasca da bagno, camminare in modo esagitato, e indossare l’uniforme dell’impero austro-ungarico, era difficilissimo stargli accanto. Nonostante le sue stranezze era in rapporti di amicizia con due grandissimi musicisti del calibro di Brahms e Strauss. L’amicizia fu resa possibile per tramite del fratello di Wittgenstein: Paul, talentuoso pianista rimasto senza un braccio dopo la prima guerra mondiale che non smise mai di esibirsi suonando solo con l’unico braccio rimasto (a lui fu dedicato il “Concerto per la mano sinistra” composta da Ravel).

Prima abbiamo citato Brahms, anch’egli non si è lasciato mancare paturnie mentali. Il musicista tedesco amico dei fratelli Wittgenstein era un famoso torturatore di gatti (era accusato di tormentare animali e di raccogliere i loro lamenti a fine vita per tradurli in note). Ma la cosa più degna di nota (e che altro può essere degno per un musicista?) era la sua ossessione per Beethoven. Forse non tutti lo sanno ma Brahms completò la sua prima sinfonia iniziata a 22 anni all’età di 43. Uno dei motivi fu la sua venerazione per Beethoven, nei cui confronti si sentiva indegno. Schiacciato dal peso del suo antagonista, il giovane Brahms non riusciva a concepire invenzioni musicali che il gigante non avesse già creato. Solo 21 anni dopo, riuscì a superare il blocco e ad emergere dall’ombra producendo quattro sinfonie e altre opere che lasciarono un segno indelebile nella storia della musica.

Le stravaganze appartenute ai grandi geni del secolo passato non sono certamente esaurite, ma ciò non li esime dall’essere stati dei riferimenti di eccellenza assoluta che, singolarità a parte, sono lontani anni luce dalle “icone” popolari dalla mediocrità dilagante odierna. Oggi tutti scrivono libri, cantano, esprimono “pensieri” non richiesti credendosi Kant, fanno spettacolo e gli vengono attribuiti meriti – anche artistici- inesistenti sulla sola base di amicizie fortunate senza le quali sarebbero degli assoluti Signor Nessuno. A questi personaggi a comparsata intermittente continuiamo a preferire Tasso, Foscolo, Wittgenstein, Turing e Brahms. La loro arte è sublime ed eterna da anteporsi persino allo stigma della cosiddetta “malattia mentale”. Proteggerli, preservarli, mantenere viva la loro memoria equivale a combattere il declino della civiltà.

26 Giu 2020

26 Giu 2020

Dietro alla falsità dell’ipocrisia che sottende il vero

Nell’Antica Grecia l’ipocrisia non era percepita come un comportamento disdicevole e, allo stesso modo, l’ipocrita non veniva considerata una persona immorale. Col passare del tempo però, la parola ipocrisia subisce un ampliamento semantico e con esso anche un cambiamento del suo significato. A cominciare dal verbo greco dal quale la parola deriva: ypokrìnomai, composto da ypò (sotto) e krìno, che rimanda ad atti propri dello spirito e dell’intelligenza: giudicare, discernere, spiegare. Ypokrìnomai è quindi originariamente un giudicare approfondito, che suppone capacità di critica, nel senso nobile della parola. Ma l’etimologia (dal greco ὑποκρισίη) svela qualcosa di ancora più affascinante e strettamente legato al mondo della psicologia oltre che al teatro. La parola indica anche la capacità di interpretare un personaggio. Proprio come l’attore, con hypokrites, nel mondo latino si intende “colui che recita una parte”. Ipocrita ora è intendibile come colui che finge, simula…Perchè come sosteneva il grande Eduardo “l’uomo che finge non è mai così tanto se stesso come quando recita”.

Quando frequentavo la Scuola di Specializzazione Interazionista di Padova ci facevano studiare “La vita quotidiana come rappresentazione” del sociologo canadese Erving Goffman, il che sostiene che il mondo è una grande rappresentazione teatrale. E’ un concetto che richiama molto a Pirandello che parte dalla considerazione che ognuno indossa una maschera e crea un ruolo a seconda dei diversi contesti. In altre parole, ognuno cerca un’immagine di sé da rappresentare, molto spesso differente da ciò che uno pensa di essere (ammesso che si creda di essere qualcuno). Ognuno di noi è la somma di più persone e, se chiamati a manifestarci, saremmo tanti quanti i contesti che richiama la messa in scena di un ruolo – C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando sei solo resti nessuno – diceva Pirandello. Insomma, ognuno di noi è ostaggio degli altri ed altresì è in quell’ognuno che sono contenuti gli altri.

Ma cosa succede quando un uomo rimane solo con se stesso? Cosa resta di uomo se gli altri attraverso cui si manifesta scompaiono? Quando si perdono i riferimenti di ciò che ci circonda e l’unico punto di riferimento è il proprio io, sono ancora una volta gli altri a intervenire etichettandoci come “pazzi”. Un riflesso, quello della pazzia, che diventa lo specchio quotidiano di obbliga riflessione sul coraggio o non coraggio di volersi guardare con gli occhi degli altri che ci definiscono. Rifiutare tale sguardo di emarginazione e di offesa alla moralità fanno sentire un uomo solo. Ma la solitudine è necessaria per cercare la propria essenza, il volto sotto la maschera. E’ quel tipo di solitudine che ci fa imparare a convivere con noi stessi per diventare persone migliori e non la brutta copia di qualcun altro, e al contempo tornare agli altri non come mero mezzo utilitaristico.

E’ un’idea di ipocrisia simile a quella di diplomazia che aiuta l’uomo ad adattarsi e a gestire la complessità delle relazioni sociali, tanto più in un momento storico come questo che stiamo vivendo. Come se bisognasse fingere per ottenere dei vantaggi o semplicemente per permettere alla propria di vita di non subire brutti colpi scena. Di contro, una persona non ipocrita dovrà affrontare una vita non priva di asperità e ostacoli e spesso destinata alla solitudine. Il non ipocrita infatti è pericoloso: non bisognoso e non curante dell’approvazione altrui, disarma con l’inedito. Stanco del già detto, del già sentito, del già pensato, il non ipocrita ha il coraggio del non convenzionale. E ci vuole coraggio ad essere diversi. Sempre meglio simulare, dire ciò che gli altri si aspettano di sentire, fingere di avere una qualche qualità e pensare al proprio vantaggio personale. E’ il trascinarsi per compiacere chiunque da cui si può trarre un interesse.

Ma come si riconosce il non ipocrita? E’ colui che non vuole essere schiavo, che dissacra il consenso ma tollera il dissenso. In altre parole; un Uomo libero. Oppure, prendendo a prestito una metafora di Marco Aurelio, “La persona autentica sa di selvatico, non copre il suo odore con altro cercando di apparire quello che non è”. Insomma, pare che nella vita ci voglia anche naso!

19 Giu 2020

19 Giu 2020

La dittatura della felicità

Eccomi quì, ancora una volta a scrivere di felicità. Ma è proprio necessario che ognuno di noi sia felice? E chi non lo è, è per colpa sua? Il mantra del nostro tempo sulla felicità non ammette eccezioni: “siate felici, dimostratevi ottimisti e conquisterete il mondo”… “E siate ancora più contenti e riconoscenti se siete- per così dire- di nascita fortunata”. Per i più duri a memorizzare l’equazione della felicità è suggerita la consultazione di manuali sulla “perfetta felicità”, ove è possibile apprendere tecniche e pratiche per adottare i principi vincenti della vita personale e professionale. Vuoi raggiungere il successo?, diventare milionario?, diventare un/a rubacuori? La soluzione è molto semplice, basta seguire le istruzioni contenute in un uno dei tanti manuali bestseller, osare pensare in grande…Et voilà, raggiungerete ciò che nemmeno gli antichi saggi sono mai riusciti anche solo lontanamente a inquadrare nel corso della Storia.

E invece no, viviamo un tempo in cui vige l’imperativo dell’essere felici che stampa sulla faccia delle persone sorrisi di circostanza e spesso fuori luogo. Un’idea di felicità molto diversa da quella collettiva ma sempre più individuale e nutrita di valori consumistici e utilitaristici (sono felice se avrò il contratto indeterminato, se avrò l’I Phone, se mi sento bravo/bello, se riesco a vincere una gara…..). Tra le varie istruzioni su come rendersi felici ve n’è una di molto pericolosa. Essa afferma che le condizioni che determinano la felicità; quali ricchezza/povertà, successo /fallimento, salute/malattia, dipendono soltanto dal singolo e che la felicità collettiva non è altro che la somma delle felicità individuali: un principio in perfetta sintonia con l’utilitarismo. Qualcosa che assomiglia più al ritiro interiore per prendersi cura morbosamente di se stessi piuttosto della felicità collettiva condivisa e, attualmente assente nel panorama attuale.

È comprensibile che si cerchi la felicità ma rendiamoci conto però che la sua ricerca esasperata è dettata dall’industria (della moda e della farmaceutica per dirne alcune) che si serve delle nostre presunte mancanze per venderci oggetti, esperienze, farmaci, status symbol che dovrebbero fungere da vicari. Il raggiungimento dell’agognata felicità, teorizzato dagli esperti più in voga, non è altro che il trionfo della realizzazione individuale collegata all’acquisizione di beni materiali e di capacità necessarie a governare i propri sentimenti, comportamenti, passioni ed emozioni, nonché di perseguire i propri interessi.

Uno dei concetti cardine dell’ideologia della felicità è quello super inflazionato di resilienza. Lascio agli esperti la spiegazione del concetto, io non ci ho mai capito un granché. Parrebbe essere un fattore che incoraggia le persone a riprendersi dalle mazzate della vita. Una sorta di raccolta di storie di successo di persone che ce l’hanno fatta a riemergere. Una fede che, se seguita, quella della resilienza, fa sentire in obbligo di trasformare un trauma in crescita, una disgrazia in opportunità e il dovere di rialzarsi dopo un brutto colpo quando fisiologicamente, l’unica cosa che saremmo in grado di fare è stare stramazzati al suolo. Come se soffrire, non essere felici, essere depressi, stressati, soli, è perché non ci si prova abbastanza, non si è capaci abbastanza. Come se stare male non bastasse, emerge anche il senso di colpa di non stare bene. E invece, riformulare il negativo in chiave ottimistica, non solo condanna le persone che non riescono a trasformare le avversità in opportunità, ma è soprattutto contrario al senso di umanità.

Una visione, questa, che sminuisce il valore morale del dolore, della manchevolezza e della sofferenza, vale a dire i più importanti strumenti di comunicazione organica e sociale. Perché il dolore sorveglia l’esistenza umana, a volte contribuisce a farne smarrire il senso, altre volte contribuisce a farlo ritrovare. Ad ogni modo costituisce un martello per abbattere i muri di cinica indifferenza tra esseri. Sarebbe opportuno invece, mettere in guardia dall’idea che la felicità sia un concetto preciso e una condizione raggiungibile da ciascuno.

Mi piace sempre rifarmi al grande Totò per definire la felicità- che a pranzo con Oriana Fallaci per un intervista disse: “Forse vi sono momentini minuscoli di felicità, e sono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, Signorina mia, è fatta di attimi di dimenticanza”… Per il resto possiamo anche liberarci dal bene per forza e non sentirci da meno se, a tutto quel bene – molto spesso – non ci arriviamo. Siamo e restiamo umani.

28 Apr 2020

28 Apr 2020

“Psicopatologia” da Covid-19

La paura del contagio è antica, umana quanto irrazionale e a volte superstiziosa, anche se spesso viene tradotta con una valenza carica di ideologia e fanatismo. Insomma, pare che #SiamoTuttiUnPòVirologi dato che precetti sanitari e analisi complottiste sul retro-virus piovono senza sosta; tutti seguono in diretta la partita col virus, la classifica delle città e dei Paesi infette è diventato il nuovo sport nazionale. Nuove diffuse tecnologie di manipolazione genetica possono portare a pensare che il covid sia un agente biologico nocivo frutto di un atto di guerra piuttosto che il risultato di un accadimento naturale o accidentale. Per qualcun altro il virus può essere stato usato anche come strumento di sabotaggio e indebolimento del sistema economico o agricolo senza un’esplicita dichiarazione di guerra, con effetti contaminanti anche lungo termine su terre e persone. È la nuova passione sportiva degli italiani, campioni loro malgrado del coronavirus che ci sta portando a un rincretinimento di massa.

Le origini di tali agenti infettivi non sono date sapersi, ancor meno alla sottoscritta che virologo non è. Tuttavia, a quaranta giorni dalla dichiarazione dello stato di allarme, mi è stato possibile raccogliere gli effetti e i rischi che un virus come questo suscita nelle persone. L’invisibilità del corinavirus e la natura pervasiva dello stesso contribuisce a creare un alto grado di incertezza e di ambiguità che crea un terreno fertile per lo sviluppo di eccessivo allarmismo, disinformazione, panico ed altri comportamenti maladattivi da stress. L’enorme potenziale mortale del covid inoltre, genera paura per il futuro, del proprio destino personale e lavorativo. Ma andiamo a vedere gli effetti che questa epidemia ha accompagnato:

– Aumentati i casi di IPOCONDRIA. Le persone tendono a prestare eccessiva attenzione alle sensazioni corporee, interpretandole come segni di avvertimento di una patologia in atto. Le stesse ricorrono all’intervento medico per sintomi non preoccupanti o nella speranza di avere ulteriori rassicurazioni sullo stato di salute. Il rischio che si incorre è quello di un’isteria epidemica, allorché le persone più ansiose cominceranno ad iperventilare (respirare troppo velocemente e profondamente) ottenendo cefalea, formicolii e tensione muscolare nelle mani nei piedi, tachicardia (cuore che batte all’impazzata) e sintomatologia da attacco di panico. Coloro i quali assistono a tali scene, possono erroneamente pensare che questi effetti siano da attribuire al coronavirus e di conseguenza diventano anch’essi ansiosi

– L’INCERTEZZA. Dubbio costante di essere contagiati o veicolo di contagio. Ciò porta alla sfiducia negli altri, inevitabilmente visti come minaccia alla propria salute e all’assumere una posizione sempre più passiva e meno attiva che contribuisce ad aumentare l’incidenza di ansietà affaticamento e depressione.

– Un altro comportamento epidemico può essere quello della FUGA DA PANICO. Quando una persona si sente eccessivamente minacciata può cercare la fuga immediata come unica via di salvezza. Ed è sufficiente che alcuni casi di fuga si palesino per far si che altre persone si facciano prendere dal panico e li seguano. Un fenomeno questo, recentemente accaduto presso la stazione ferroviaria di Milano.

– Alcune persone possono sviluppare un DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO per le procedure di decontaminazione, di pulizia, ovvero trascorrono troppo tempo e consumano troppe risorse per lavarsi, pulirsi, cambiare gli indumenti, sostituire filtri, disinfettare senza tregua gli ambienti…

– AMMASSAMENTO IN LUOGHI SICURI. Molte persone tendono a concentrarsi i luoghi aperti per cercare protezione creando talvolta difficoltà di movimento e assistenza; attenggiamento che costituisce una sorta di diserzione per rifugiarsi in aree sicure. I parchi e i boschi, una volta semi deserti, diventano ora meta privilegiata di pellegrinaggio e di sosta.

– L’uso di strumenti protettivi NASCONDE PARTE DEI COMPORTAMENTI NON VERBALI. Parte della comunicazione è resa incomprensibile dal movimento della bocca coperta. L’uso della mascherina, infatti, interferisce con un normale rapporto amichevole tra persone, impedendo loro di conversare, di condividere cibo o semplicemente sorridere. Ogni moto affettivo diventa infettivo. Nell’isolamento sensoriale e sociale in cui si vengono a trovare le persone si sentono spesso incapsulate e sole. La sensazione è che ci si possa sentire circondati da un ambiente ostile in cui tutto, anche l’aria che respiriamo, è contro di noi. Questa sorta di ovattamento fa si che gli individui diventino passivi, insicuri. L’uso della maschera protettiva richiede infatti tempo per familiarizzare e superare le iniziali sensazioni claustrofobiche. Va bene tutto, la mascherina, il tampone, l’amuchina e lo starnuto nell’incavo del gomito; ma non si può vivere a lungo in questa desolazione generale se eliminiamo ogni richiamo dell’umano e del sociale.

Tutta questa sintomatologia farebbe pensare a un tempo perduto. Eppure lo si può convertire in un tempo ritrovato; il tempo dell’ascolto interiore e del dialogo con se stessi, della scoperta di quello che ci unisce e avvicina agli altri nelle stesse miserie ma anche nelle stesse attese e speranze. Nel disagio esistenziale comune si sono viste moltiplicarsi le richieste di aiuto che, gioco forza, avvengono ancora via Skype. Inizialmente diffidente a queste forme alternative di dialogo, ho dovuto ricredermi. Nel deserto emozionale di questi giorni lunghi e senza fine, incrociare la sola parola di una persona ha un significato profondo per combattere il panico, la preoccupazione per il futuro e la rassegnazione passiva.

Se per salvarci dal virus dobbiamo rovinarci la vita, rinunciare all’umanità, al dialogo con l’altro, vegetando impauriti sotto la minaccia da reclusione forzata; facendo due conti, rivendicherei –a pieni polmoni– il rischio di vivere.